Wagner, le wagnérisme et la France

FABRIQUE NORMANT

2, avenue François Mitterrand

Romorantin-Lanthenay icon

Conférence-concert de M. Charles Tobermann avec la participation de Mme Sylvie Chatelier, violoniste et M. Jean-François Bouvery, pianiste.

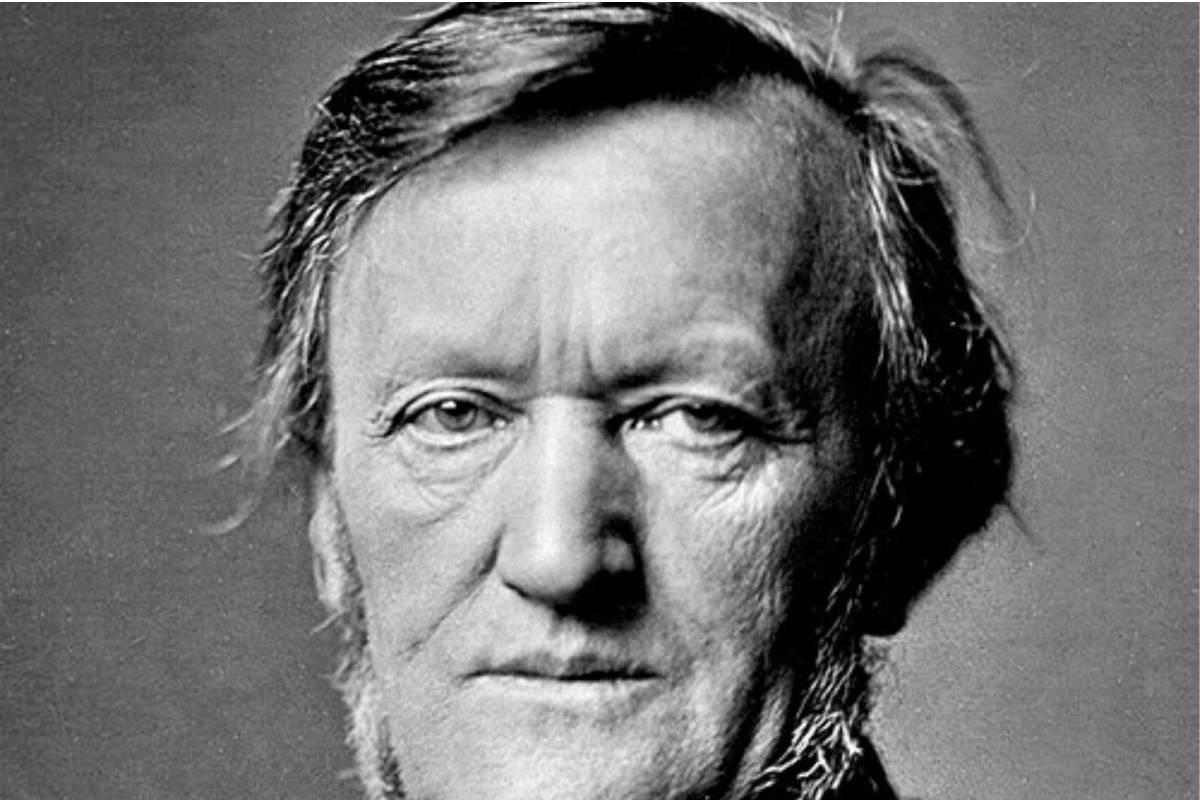

Richard Wagner (1813-1883) est le compositeur le plus révolutionnaire et influent de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’avère aussi l’une des figures les plus controversées de l’histoire de la musique. Que l’on soit pour ou contre, qu’il soit adulé ou détesté, Wagner ne laisse aucun artiste de son temps indifférent.

Vu de nos jours, si l’homme semble plutôt infréquentable, à cause notamment de son antisémitisme assumé et affiché, le compositeur reste incontournable pour quiconque souhaite comprendre l’évolution du style musical des dernières décennies du XIXe siècle jusqu’au XXe.

Wagner n’a laissé, à part des œuvres de jeunesse ou de commandes occasionnelles, que des opéras (ou drames musicaux selon sa terminologie). Les dix œuvres de sa maturité ont imprégné tout le théâtre musical qui suit. Ses évolutions (ou révolutions) de l’harmonie et du langage musical marquent un tournant sur la voie de la tonalité des XVIIIe-XIXe siècles vers l’atonalité du XXe (Schoenberg).

L’attitude française envers Wagner est compliquée, surtout après la guerre franco-prussienne de 1870, mais malgré une résistance à la musique allemande, le wagnérisme prend le Tout-Paris ; entre wagnérien et antiwagnérien, il faut choisir. Le premier prophète à chanter ses louanges se nomme Baudelaire. Beaucoup d’autres hommes de lettres se verront également passionnés de Wagner ; la Revue Wagnérienne des années 1880 se révèle essentiellement littéraire, avec des contributions de Mallarmé, Verlaine, Nerval et Mendès.

Nombreux sont ceux — compositeurs, écrivains, peintres — qui feront le pèlerinage à Bayreuth pour écouter Tristan, la Tétralogie, ou Parsifal. Parmi les musiciens français influencés par Wagner, on trouve Franck, Debussy, Chabrier, Chausson, D’Indy, de manière clairement audible, et bien d’autres — Fauré, Massenet, même Ravel.

Notre programme s’intéressera au langage musical de Wagner par son œuvre la plus conséquente, Tristan und Isolde, ainsi que des compositions de Claude Debussy et César Franck qui reflètent sa puissance. La sonate pour violon et piano, chef-d’œuvre de Franck, nourrie des éléments du langage wagnérien, se cache probablement derrière la « Sonate de Vinteuil » avec sa « petite phrase » de Proust.

Charles Tobermann

Contact

mediatheque@romorantin.fr